Инерционность мышления или USB-аккумулятор

24.11.2015 Вторник 06:08

Вот как же инерционно порой мышление. Ну, моё, во всяком случае.  Я замечаю, что иногда меня надо как котёнка ткнуть мордой в какую-нибудь концепцию, чтобы я проникся ей в полной мере, осознал и взял "на вооружение". А пока это не произойдёт, мне можно втолковывать об этой концепции много и пространно, красочно обрисовывая её отличительные черты и полезность для меня лично. Это влетит в одно ухо и вылетит из другого.

Я замечаю, что иногда меня надо как котёнка ткнуть мордой в какую-нибудь концепцию, чтобы я проникся ей в полной мере, осознал и взял "на вооружение". А пока это не произойдёт, мне можно втолковывать об этой концепции много и пространно, красочно обрисовывая её отличительные черты и полезность для меня лично. Это влетит в одно ухо и вылетит из другого.

На самом деле, такой паттерн поведения есть не только у меня — я наблюдал его неоднократно и у других людей. Если хочешь, например, объяснить человеку преимущества телевизора с большой диагональю перед телевизором с маленькой диагональю, то придётся ему этот телевизор просто купить! Ну, это в запущенном случае. В менее запущенном можно продемонстрировать телевизор с большой диагональю у себя дома, и тогда человек, скорее всего, "услышит" то, что до него пытались донести.

В принципе, это оправдано, и есть народная мудрость на этот счёт: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".

К чему я это говорю? К тому, что недавно убедился в справедливости этой народной мудрости на практическом примере.

Я давно уже слышал про портативные аккумуляторы, отдающие заряд через USB-порт. То есть, ими можно заряжать любое устройство, заряжаемое через USB (то есть, это практически вся современная портативная электроника). Также я через свой собственный персональный опыт хорошо осведомлён о том, что зарядки айфона, как правило, хватает ненадолго — не раз мне приходилось жёстко экономить заряд телефона в поездке, чтобы ненароком не остаться без навигации или связи. И я даже знал о том, что люди совмещают эти два факта и используют USB-аккумулятор, чтобы подзаряжать смарфтоны и планшеты в разъездах. И что считают это очень удобным. Но ко мне настоящее осознание этого удобства пришло только тогда, когда меня жизнь именно что "ткнула носом". Это случилось когда мы с друзьями ездили пару недель назад в Нью-Йорк. Там мой айфон в результате интенсивного использования для фотографирования видов Большого яблока (так называют Нью-Йорк, если кто не знает) довольно быстро разрядился. Отчего я ходил печальный, ибо лишился возможности фотографировать чудесные виды. И тут выяснилось, что у моих друзей оказался с собой этот самый USB-аккумулятор. Который они одолжили мне для подзарядки айфона. И, о чудо! Я осознал, как это классно!  Как это удобно — иметь с собой аккумулятор, который может неоднакратно зарядить айфон до 100% (количество полных зарядок зависит от ёмкости аккумулятора и прожорливости заряжаемого устройства), и позабыть об этих проблемах с разряжающимися телефонами.

Как это удобно — иметь с собой аккумулятор, который может неоднакратно зарядить айфон до 100% (количество полных зарядок зависит от ёмкости аккумулятора и прожорливости заряжаемого устройства), и позабыть об этих проблемах с разряжающимися телефонами.

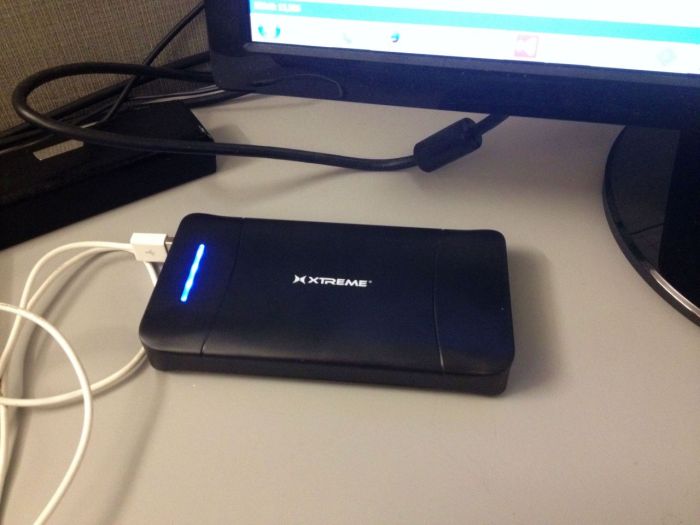

Я увидел, я осознал, я проникся. И теперь у меня самого есть такой аккумулятор (он на фото выше). Ёмкость 24 ампер-часа. Будучи однократно полностью заряженным, он способен зарядить iPhone 4S примерно десять раз. Короче, это совсем незаменимая вещь в путешествиях. Особенно если путешествовать не на машине — там можно хоть заряжать от прикуривателя. Стоит аппарат $60 (3900 руб). Весит... Ну он весит, конечно, но всё равно он, скажем, раз в пять-шесть легче моей зеркалки, например (Nikon D-90). На самом деле, это устройство с самой большой ёмкостью, котороё я нашёл в местном магазине электроники Micro Center. Есть масса менее ёмких и более дешёвых и лёгких вариантов.

В общем, рекомендую.

Под катом ещё пара фоток чудо-устройства

Космос

23.11.2015 Понедельник 06:05

Как вы думаете, что объединяет следующие две фотографии?

Ответ под катом

Ответ под катом

Абстракционисты такие абстракционисты

23.11.2015 Понедельник 02:49

На самом деле, я, мне кажется, постепенно осознаю, что абстракционизм мне близок. Все эти хитроумные инсталляции, которые уборщицы в музеях иногда принимают за мусор, эти нарочито примитивные картины, на которых зачастую совершенно непонятно, что нарисовано — по-моему, это прикольно. Только я воспринимаю этот не как вид искусства, а как протест против догматичного реализма. То есть, я не думаю, что эта вот рельса с ботинком на конце несёт в себе какую-то глубокую художественную концепцию. Хотя из подписи к этому арт-объекту вроде бы следует, что художник старался создать какой-то образ и что-то сказать своим творением. Но для меня — это целенаправленный бунт, протест, ломка стереотипов. Буквально вот так: "Вы привыкли смотреть на пасторальные пейзажи, морские бури и сценки из жизни горожан? Нна-те вам рельсу с калошей!".

На самом деле, я очень люблю и реализм, и импрессионизм, и экспрессионизм, я обожаю фотореалистичные пейзажи, пастораль, природу и животных. Но и вот этот разрыв шаблона в форме произведений абстракционистов я тоже почитаю. Их работы делают мир интереснее. Представляют его более разнообразным. Какой он и есть.

Вот ещё калоша покрупнее:

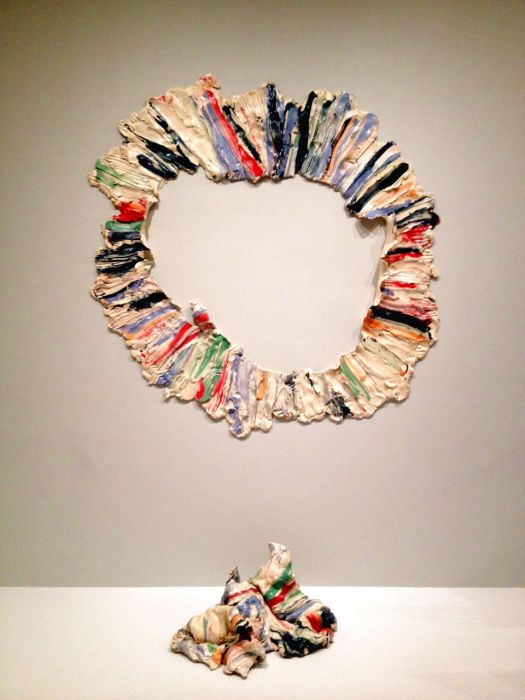

Это тоже какая-то абстракция:

Поясню. Тут намалёвано по кругу толстым-толстым слоем

шоколада краски, а потом середина вырезана и брошена на пол. Предметы для оценки масштаба на фото отсутствуют, поэму просто скажу, что диаметр круга — примерно полтора метра.

Ну и напоследок нечто чуть менее абстрактное, но всё равно чуть-чуть рвущее шаблон:

Мне нравится некоторый когнитивный диссонанс, который возникает когда мозг силится понять — это ножки у чашки или её вытекающее содержимое, и отказывается признать, что это и то, и то одновременно.

Все фотки сделаны в Музее изящных искусств (Museum of Fine Arts) в Бостоне.

Фототехника: зеркалка против мыльницы

23.11.2015 Понедельник 02:04

Настало время переосмыслить... фототехнику. Ещё лет пять назад я считал "зеркалку" однозначно более совершенным аппаратом чем мыльницы или камеры, встроенные в смартфоны. То есть не то, что считал. Мне бы просто в голову не пришло их сравнивать. Моё убеждение тогда было: настоящий фотоаппарат — это зеркалка, а мыльницы и смартфоны — игрушки. Впрочем, наверное тогда именно так всё и было.

Но времена меняются. Теперь мне иногда кажется (а порой я даже убеждён в том), что мой старенький смартфон iPhone 4S снимает лучше моей зеркалки Nikon D-90. Ну вот судите сами. Ниже привожу две фотки одного и того же объекта, сделанных с одной точки в одно и то же время.

Вот это снято айфоном с включённым режимом HDR:

А вот это снято полупрофессиональной зеркалкой Nikon D-90:

Обе фотки сделаны в автоматических режимах и не подвергались никакой обработке. По-моему, очевидно, что на фотке, сделанной айфоном, больше деталей, и, вообще, динамический диапазон шире и цвета насыщенней. У Никона динамический диапазон страдает. Это заметно по откровенно засвеченным светлым участкам в нижней части здания и по практических не имеющим оттенков листве деревьев и небу.

Поясню. Я не профессионал в фотографии. Даже близко. Фотографии мне нужны, как правило, для блога. И я бы, естественно, не отказался, чтобы они были высокого качества. Но при этом я не хочу напрягать себя, мучительно выставляя параметры съёмки, таская с собой штатив и покупая специальный софт для создания HDR-фотографий. Потому что когда я гуляю по городу, я хочу наслаждаться видами и расслабляться, а не чувствовать себя как на работе, ковыряясь в настройках фотоаппарата. Поэтому я, как правило, пользуюсь автоматическим режимом съёмки, не утруждая себя выставлением никаких параметров. Так вот, в таком режиме использования айфон составляет достойную концуренцию зеркалке. Настолько достойную, что если бы не пара нюансов, я бы пользовался только им. Проблема в том, что у айфона — ну и, вообще, у любых мыльниц с практически отсутствующим объективом — нет зума. В этом зеркалка очень выгодно отличается. По опыту знаю — часто хорошие фотки получаются при использовании зума. Ну и ещё один момент — скорость съёмки. Айфон иногда может раскочегариваться секунд десять, прежде что-то начнёт снимать. Зеркалка готова всегда, и кадр делается молниеносно. Это порой бесценно, когда надо поймать какую-то быстротекущую сцену.

Так что я теперь несколько в раздумьях. На мой взгляд, режим съёмки HDR давно доказал свою полезность. Скажу честно, я вообще не понимаю, зачем снимать не HDR если можно HDR. Этот режим по определению приближает фотографию к реальности. Поэтому, наверное, нужно смотреть куда-нибудь в сторону современных зеркалок со встроенным HDR. Ну и вообще, меня бы устроил фотоаппарат, который был бы несколько более "интеллектуальным" чем Никон в плане управления параметрами съёмки. Практика показала, что фотограф из меня никакой, поэтому я бы тут чувствовал себя вполне комфортно, доверившись алгоритму, созданному умными людьми и заложенному ими в фотоаппарат.

С ностальгией вспоминаю свою

оставленную в электричке Петербург—Павловск цифровую камеру Sony DSC-F717... Она поистине вытягивала

всё из созданных моими неумелыми руками кадров, создавая порой весьма

задушевные снимки.

В общем, буду думать. Но если кто-нибудь из читателей может что-то дельное посоветовать — буду признателен.

КВН в Бостоне

22.11.2015 Воскресенье 08:45

В пятницу в Бостон приезжала команда КВН города Пятигорска. Я как-то не очень смотрю КВН по телевизору (вернее, вообще не смотрю), но, как я понял, это одна из самых успешных команд в Высшей лиге КВН. И вот они вчера выступали в John Hancock Hall. Билет на галёрку стоил $55 (3575 рублей). Кстати, я купил его прямо на входе, за десять минут до официального начала выступления.

Опять был полный зал русскоязычных жителей Бостона. И артисты молодцы, конечно. Вот до чего позитивные люди — и сами пышут весёлой энергией, и зрителей ей заряжают. Зажигали просто отлично. Даже меня развеселили, что непросто. Настроение отличное после концерта!

Команда КВН Пятигорска в центре Бостона, на фоне Церкви Троицы (Trinity Church) в день концерта. Кстати, девушка в центре в красной куртке — это Ольга Картункова, капитан команды и актёр программы "Однажды в России" на телеканале ТНТ.

Интересно, кстати, вот что. В англоязычной стране проводится концерт на русском языке, и это воспринимается нормально. А вот в России как-то трудно представить себе концерт на английском или, если уж на то пошло, любом другом языке кроме русского. Ну, по крайней мере, если речь идёт об одной из двух столиц, а не, скажем, о Казани. Воистину, Америка — котёл наций. Как им это удаётся?

При том, что никакой заметной национальной розни не наблюдается. Загадка.

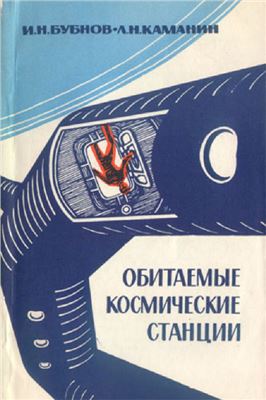

Обитаемые космические станции: взгляд из прошлого

22.11.2015 Воскресенье 08:16

Читаю сейчас книгу:

Книга 1964 года издания. На самом деле, несмотря на столь древнюю дату написания, не многое изменилось с тех пор в деле строительства орбитальных станций. Да, конечно, есть МКС, но она хоть и большая, но довольно примитивна в сравнении с тем, что рисуют нам в своих произведениях фантасты. По сути, это несколько космических кораблей, сцепленных воедино. То есть, это больше похоже на плот из нескольких шлюпок, нежели на океанский лайнер. Даже искусственной гравитации на МКС нет — а это первое, о чём в любой фантастике говорится.

Как бы то ни было, книга написана в 1964 году, и в первой главе приводится краткий прогноз по развитию космической отрасли человечества на ближайшие на тот момент годы и десятилетия. С тех пор прошло полвека, и теперь очень интересно сравнить те прогнозы с реальностью. Итак, цитата:

Какие же этапы предстоят на трудном, но славном пути освоения космоса? В зарубежной печати нередко встречаются самые различные прогнозы по этому поводу. Одни из них необоснованно оптимистичны, другие, наоборот, страдают известной долей пессимизма, видимо, связанного с весьма скромными успехами США в запуске тяжелых спутников Земли и обитаемых кораблей, системы которых, кстати, не отличаются надежностью.

Тем не менее, пользуясь этими прогнозами, можно представить себе примерную последовательность событий в дальнейшем освоении космоса:

1. «Мягкая» посадка на Луне автоматической станции — в 1964-65 гг.

2. Полет обитаемого корабля вокруг Луны с человеком на борту — в 1966-67 гг.

3. Создание ОКС с экипажем 3-5 человек — в 1967- 70 гг.

4. Высадка человека на Луне — в 1968-70 гг.

5. Создание крупной ОКС с экипажем 30-50 человек — в 1972-75 гг.

6. Полет к Марсу и Венере обитаемого космического корабля с возвращением на Землю — в 1975-80 гг.

7. Высадка людей на Марсе — в 1980-90 гг.

Сроки эти, конечно, довольно умозрительны и лишь приблизительно отражают реальные возможности современной техники и экономики.

Нельзя забывать, что успехи советской космонавтики нередко опережают самые оптимистические планы людей, даже имеющих самое непосредственное отношение к науке и технике.Очень точно — с точностью до года — предсказана высадка людей на Луне. Которая, собственно, произошла через пять лет после выхода книги в свет. Но вот дальше прогнозы драматически теряют свою точность. В начале-середине семидесятых предсказывается появление крупной орбитальной станции с экипажем 30-50 человек. В реальности, спустя сорок лет после предсказанной даты, таких станций нет. Единственная обитаемая орбитальная станция — МКС — рассчитана на максимальный экипаж из шести человек. Боюсь, станция с полусотней людей на борту — это совсем не близкое будущее. Лет пятьдесят нас отделяет от этого счастливого момента, не меньше. Ведь даже пока разговоров про такую станцию никто не ведёт. Даже пилотируемый полёт на Марс ближе и более реален, чем такая станция — его хотя бы обсуждают.

Кстати, полёт на Марс (с высадкой на планете). Авторы книги ожидали его в 80-90 годах прошлого века. Пока что — в 2015 году — мы наблюдаем только разговоры и громкие заявления. По самым оптимистическим из нынешних прогнозов, полёт состоится никак не раньше 2030 года.

С другой стороны, в этой же книге приводятся интересные факты о прогнозах основоположника космонавтики — К.Э.Циолковского. Который, создав теоретическую основую для полётов в космос, сделал крайне пессимистичные, как показала жизнь, прогнозы. И потом, видя успехи ракетной техники, даже был вынужден скорректировать их в более оптимистичном русле.

Всё это говорит о том, что успешно прогнозировать что-то в отношении космоса — очень сложно. Хотя бы потому, что космос — это ОЧЕНЬ дорого. А значит скорость его освоения зависит от массы факторов — состояния мировой экономики, приоритетов власти, финансирования фундаментальной науки и ракетостроения, общей настроенности общества на исследования космоса и т.п.

Снова Нью-Йорк

22.11.2015 Воскресенье 04:08

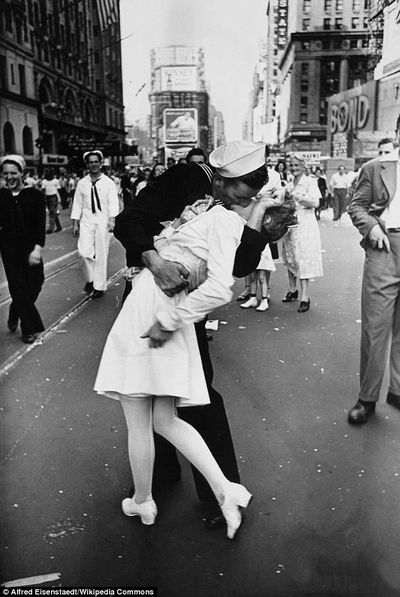

В прошлое воскресенье я опять ездил в Нью-Йорк. Это граффити на Манхэттене. На нём изображена реплика легендарной исторической фотографии 1945 года, на которой американский моряк во время парада, посвящённого окончанию Второй мировой войны, целует незнакомую ему девушку на Times Square в Нью-Йорке. Вот оригинальное фото:

Кстати, вот

тут написано о том, как эти два человека встретились спустя 67 лет.

Смотреть ещё фотки Нью-Йорка с комментариями

Наболевшее

18.11.2015 Среда 05:28

Не знаю, должен ли я постить этот пост в своём блоге. Или это скорее для сообщества ru_psiholog в ЖЖ...  Ну да ладно, запощу.

Ну да ладно, запощу.

Сегодня в горячей (как это обычно бывает с моим участием) дискуссии с коллегами на одну довольно абстрактную тему я кое-что осознал. И то, что я осознал, меня озадачило. Это касается того, как протекают дискуссии с моим участием. Дело в том, что довольно часто, когда я предлагаю какую-то тему для обсуждения — за обедом, например, — я не ставлю своей целью кому-то что-то доказать. Дело обстоит даже, наверное, совсем наоборот. Ещё до беседы, то есть сам с собой, я рассматриваю в уме некий феномен. Ну, это может быть всё, что угодно. Например, отношение людей к компьютерным играм. Или к наркотикам. Или вопрос о том, должно ли человечество проводить экспансию в космос. Или не вредно ли ковыряться в зубах зубочисткой. Ну, в общем, это может быть совершенно любая тема. Главное то, что для меня в этой теме есть какие-то открытые вопросы. То есть, я не знаю ответа на некоторые (волнующие меня) вопросы, связанные с этой темой. И хочу их узнать. Узнать в процессе беседы. Ведь n голов, как известно, хорошо, а n+1 — лучше. Поэтому я предлагаю эту тему для обсуждения.

И вот тут происходит какая-то метаморфоза.

Мои собеседники — за редким исключением — воспринимают мою инициативу как вызов. Я не знаю, что при этом происходит у них в головах. Но предполагаю, что их мысли текут как-то так: "Ага! Он хочет ниспровергнуть основы человеческого знания! Он, видимо, считает всех вокруг идиотами кроме себя, поднимая такие темы, подвергая сомнению незыблемые истины! Мы должны поставить его на место, показать ему, чего он на самом деле стоит со своим самомнением!". И беседа превращается в жаркое противостояние "все против одного". До рукопрокладства пока ни разу не доходило, но накал страстей достигает такого уровня, что участники зачастую прибегают к многочисленным, хорошо известным приёмам нечестного спора — подмена тезиса, запутывание, переход на личности и т.д., — при этом, как мне кажется, даже не замечая и не осознавая этого.

В результате, беседа, которую я изначально видел как попытку путём "мозгового штурма" придти к какому-либо коллективному выводу относительно поднятной проблемы, превращается чёрт знает во что. В попытку любой ценой доказать мне, что я не прав. Что крайне странно, ибо в ходе такой беседы я, как правило, не высказываю никаких тезисов. Поэтому в неправоте чего меня пытаются "уличить" — для меня загадка.

Подобный феномен я наблюдал и при общении в этом блоге. Но всё же в реальной жизни он проявляется более ярко. Наверное потому, что в блоге — ну и вообще, в "текстовом" общении — легко "открутить" ход беседы назад и увидеть, кто что говорил и кто какие тезисы выдвигал.

Чтобы не быть голословным приведу практический пример. Сожму сегодняшнюю беседу с коллегами за обедом, которая в реальности заняла полчаса исключительно активного спора, до нескольких строк текста. Кто-то стал рассказывать о том, что играет в только что вышедшую компьютерную игру (Fallout 4). В процессе этого рассказа я подключился к беседе и, со свойственной мне тенденцией обобщать, задал вопрос — зачем люди играют в компьютерные игры. Ответ был - для удовольствия. Тогда я спросил: "Почему вместо этого не принимать наркотики? Это более прямой способ получить удовольствие". И вот тут ключевой момент. Этот вопрос люди почему-то восприняли не как "Почему вместо компьютерных игр не принимать накротики?", а как "Вместо компьютерных игр надо принимать наркотики!".

Заметьте, я не выдвигал никаких тезисов. Я лишь задал вопрос. На который я, на тот момент, не знал ответа. И хотел услышать мнение собеседников на эту тему.

В итоге на меня накинулись, коллективно и даже несколько агрессивно показывая мне, почему накротики вместо компьютерных игр, в общем случае, — это неправильно. Хотя в итоге пришли к выводу (что довольно странно для такой ангажированной со всех сторон беседы), что если решить проблемы с неизбежным увеличением минимальной необходимой дозы, обеспечением средств для покупки наркотика и поддержанием существования физического тела в приемлемом состоянии, то, в принципе, выбор между компьютерными играми (и вообще, "радостями жизни") и наркотиком, должен делаться в пользу наркотика. Во всяком случае, с точки зрения классического гедониста в вакууме.

Странно, в общем. Хочется посоветовать людям иногда более внимательно слушать собеседника (любого), правильно оценивая что он говорит и не делая о его мнении никаких умозрительных допущений. Если не понимаешь, что человек хочет сказать, каково его мнение по обсуждаемому вопросу, — спроси. Это ж так просто. Зато, возможно, часы времени и вёдра адреналина будут сэкономлены для всех участников "дискуссии".

Шокирующие лики любви

15.11.2015 Воскресенье 05:25

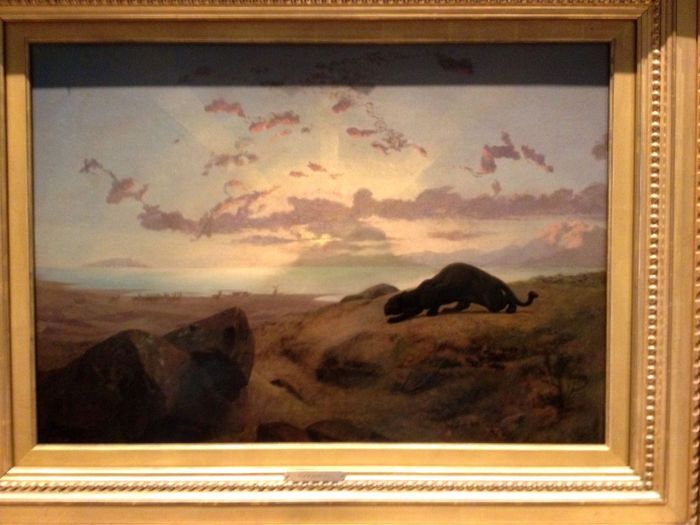

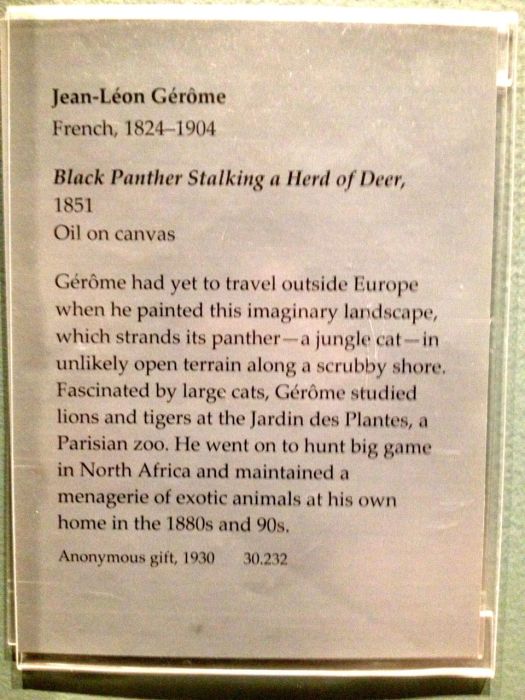

Был сегодня в MFA (Museum of Fine Arts) — бостонский Музей изящных искусств. Грех не посетить — он в пятнадцати минутах ходьбы от моего дома. Потом, может быть, запощу что-то отдельно про этот музей, а сейчас хочу обратить внимание вот на эту картину, на которой пантера охотится на оленей. Точнее, даже, не столько на картину, сколько на подпись к ней:

Тут написано, что автор — Жан-Леон Жером — был очарован большими кошками. Изучал львов и тигров в парижском зоопарке. И вот, в конце концов, его интерес к представителям кошачьих достиг такого недюжинного накала, что он поехал в Африку охотиться на львов.

Это прекрасно. Просто прекрасно, друзья! Шокирующие лики любви. Это ж как надо любить животных, чтобы ехать за тридевять земель их убивать! Логика на грани фантастики, честное слово.

Этот пост перекликается с

другим постом на похожую тему. А также с постом про публично убиваемых датчанами

жирафов, львов и дельфинов.

Ненавязчивый психологический шантаж

15.11.2015 Воскресенье 05:03

Ещё одна небольшая зарисовка из Нью-Йорка. В процессе гуляния по городу меня зацепили две, вроде бы, какие-то монашки. Со стандартной просьбой пожертовать на ... (подставить нужное). Когда я, поняв суть их обращения ко мне, дал понять, что жертвовать не буду/не желаю и вежливо откланялся, то услышал вслед очень вежливую, сказанную мягким голосом в покорных интонациях, но очень грамотно построенную с точки зрения психологического шантажа фразу:

— Don't you have anything in your heart to give?

Перевод: "Неужели в вашем сердце нет ничего, чем вы могли бы поделиться с ближним?".

Вот ведь волки в овечьем обличьи!

Понимаете — "в вашем сердце"! Не в бумажнике. И не в кармане. А в сердце. Как будто я деньги в сердце храню.

Этот маленький эпизод показал мне, что эти монашки-овечки практикуют профессиональный развод на деньги. И что девушки эти очень неплохо натасканы НЛП-шными психологами. Цель их — вызвать у человека угрызения совести (которые он, вообще-то, не должен испытывать, ибо ничего плохого не совершал) и, как результат, заставить раскошелиться. Ничем не лучше обычных цыганок эти монашки. Приёмы только чуть-чуть другие.

Злая

15.11.2015 Воскресенье 04:40

Одним из важных достопримечательностей Нью-Йорка являются бродвейские шоу, они же мюзиклы. На ум приходят "Кошки" и "Призрак оперы", которые шли на Бродвее десятилетиями. Вики пишет, что "Призрак оперы" и до сих пор идёт — двадцать семь лет уже, то есть.

На самом деле, я совсем не любитель мюзикла как жанра театрального искусства. Актёрская игра и музыка для меня всегда были перпендикулярными явлениями, которыми я предпочитаю наслаждаться по отдельности. Исключения из этого правила есть, но они очень редки. Ну, например, мне нравится советский музыкальный фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Но там просто очень классная музыка, которая совершенно не вступает в диссонанс с сюжетом и игрой актёров.

Как бы то ни было, сказать, что ты познал Нью-Йорк, не посмотрев хотя бы одно бродвейское шоу, — так же самонадеянно, как сказать это, не поездив в нью-йоркском метро или не погуляв в Центральном парке. Кроме того, мои попутчики были полны энтузиазма в этом отношении — им мюзиклы очень нравятся, и на бродвейские шоу они уже ходили не раз. Поэтому решено было сходить на мюзикл "Wicked". Русская википедия переводит название как

"Злая".

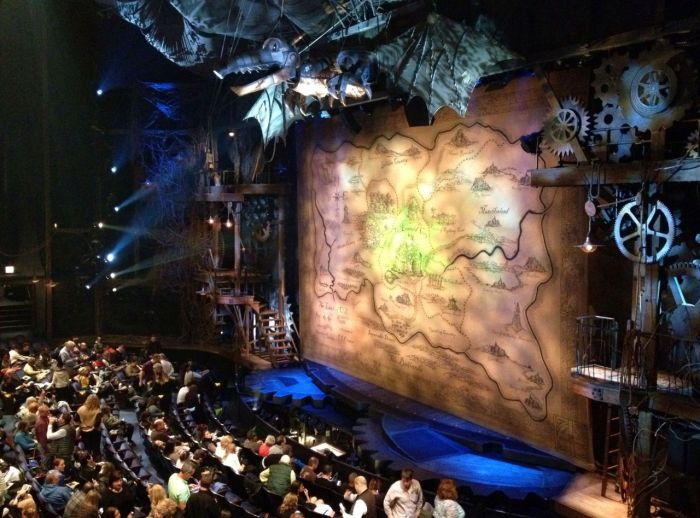

Место мне досталось, я считаю, не просто шикарное, а вообще лучшее во всём театре (дело происходило в The Gershwin Theater)! Я сидел на балконе, в самом первом ряду, наиболее близко расположенном к сцене. Видно, конечно, чуть с боку, то есть не по центру, но зато очень близко к сцене и немного сверху. Это же практически королевская ложа! По-моему, в партере рядом со сценой и то хуже. Даже не знаю, как мне так повезло. К слову, билеты на бродвейские представления недёшвы — мой стоил $140, и это достаточно недорогой вариант.

Не могу сказать, что после просмотра я как-то изменил своё отношение к мюзиклам, но это был интересный опыт и, в целом, я не скучал, несмотря на то, что шоу идёт почти три часа (с антрактом). На самом деле, довольно интересен сюжет. Дело в том, что книга, по которой поставлено данное представление, является

спин-оффом (то есть произведением, являющимся производным от другого произведения) по отношению к знаменитому "Волшебнику страны Оз" (в русском варианте — "Изумрудный город"). Как все, наверное, помнят, в оригинальной книге фигурировали две злые волшебницы. Одну из них Элли убила, упав на неё в своём доме. А вторую в конце книги обливают водой и она плавится и исчезает. Так вот "Wicked" — это взгляд на всю эту историю со стороны второй злой волшебницы. На самом деле, сюжет очень сильно удалён от оригинала. Канонические герои — Элли, Страшила, Железный дровосек — хоть и присутствуют, но они — крайне эпизодические персонажи (Элли вообще появляется только один раз и только на десять секунд — в виде тени). А главная героиня здесь — именно злая волшебница. И если в оригинальной книге она была проходным злым персонажем, лишённым каких-либо человеческих черт, то в мюзикле волшебница — полноценный драматический герой со своей (непростой) судьбой, переживаниями, эмоциями, дружбой, любовью...

Вообще, это довольно интересно. Я имею в виду такой подход к новому прочтению известных произведений. Новый взгляд на известный сюжет. Ты как будто смотришь на развитие событий с другой стороны. И, как в случае с "Wicked" понимаешь, что то, что с одной стороны выглядит как абсолютное и безликое зло, с другой может оказаться своей противоположностью. Мне кажется, так и в жизни. Не бывает абсолютных злодеев. У любого зла есть причина, до которой если докопаться, то мир может предстать в совершенно ином свете.

Вообще, у этого жанра — создание творений по мотивам крайне успешных произведений успешных авторов — есть название: фанфик (от англ. fan fiction — произведения фанатов). В большинстве случаев, наверное, фанфики — это результаты творческих потуг, интересные только их авторам, но если автор фанфика и сам не обделён талантом, то альтернативный взгляд на полюбившееся произведение — это очень здорово! Это как дать вторую жизнь тому, что, кажется, давно почило на пыльных полках истории. Из впечатливших меня примеров удачных фанфиков на ум приходит монументальный труд

"Кольцо тьмы", написанный Ником Перумовым по мотивам "Властелина колец".