Грузия пропала?

27.11.2011 Воскресенье 00:55

Оказывается, на карте Яндекса нет Грузии! Вот:

На мелком масштабе она есть, но при увеличении масштаба, вместо неё появляется серое пятно с надписью "Для этого участка местности нет данных.". Интересно, что это? Продолжение политического противостояния в компьютерной сети? Если да, то это чепуха какая. По-любому, никаких неудобств грузинам Яндекс этим не создал, так как, как минимум, есть ещё Гугл, в котором всё на месте.

Правда о Чехове в Вики

23.11.2011 Среда 02:00

Анонимно внёс в Википедии правку в статье про Антона Павловича Чехова. Написал, что он был резидентом "Камеди клаб" с 2005-го по 2009-ый год. Правка продержалась двадцать минут.  Собственно, сделал я это специально для того, чтобы увидеть, как быстро удаляется в Википедии вандализм. На мой взгляд, не очень быстро удаляется. За двадцать минут эту статью могли просмотреть, наверное, десятки человек. Вообще непонятно, зачем давать возможность править статьи без авторизации. Кто захочет принести пользу проекту энциклопедии, найдёт в себе силы потратить две минуты, чтобы зарегистрироваться.

Собственно, сделал я это специально для того, чтобы увидеть, как быстро удаляется в Википедии вандализм. На мой взгляд, не очень быстро удаляется. За двадцать минут эту статью могли просмотреть, наверное, десятки человек. Вообще непонятно, зачем давать возможность править статьи без авторизации. Кто захочет принести пользу проекту энциклопедии, найдёт в себе силы потратить две минуты, чтобы зарегистрироваться.

Ой

23.11.2011 Среда 01:48

Эшелон — это условная высота, рассчитанная при стандартном давлении и отстоящая от других высот на величину установленных интервалов. Основное понятие в вертикальном эшелонировании.

Эшелон выражают в установленной высоте в сотнях футов, например, эшелон 350 (35000 футов). В России эшелоны, названия которых соответствуют числу в сотнях футов, действуют с 17 ноября 2011 года. До этого в ходу были метрические эшелоны, например эшелон 10600 метров.http://ru.wikipedia.org/wiki/Эшелон_(авиация)

То есть, пять дней назад Россия перешла на обозначение эшелонов в сотнях футов вместо метров, как раньше. При этом, собственно высота всё равно ведь будет в метрах. Неразбериха. Страшно. Припоминаю эксперимент в США, когда в отдельно взятом регионе знаки ограничения скорости на дорогах, которые традиционно указывали скорость в милях в час, заменили на знаки, на которых скорость отображалась в километрах в час. Единственным результатом эксперимента стало то, что люди стали ездить быстрее — 70 миль в час вместо 70 км/ч. Или когда в Канаде пытались перейти при заправке самолётов топливом с литров на галлоны (как в США). Закончилось всё падением самолёта из-за того, что топлива не долили, и оно кончилось не вовремя.

Вот я и думаю — когда пилоту скажут "переходите на эшелон 350", не подумает ли он на автомате, что надо снизиться до 350-ти метров, а не подняться до 10-ти километров?

Время шведское, время русское

14.11.2011 Понедельник 01:51

Как известно, в России отменили переход на летнее время. Теперь у нас всегда одно и то же время. И это, я считаю, хорошо. Но вот в Европе этот переход не отменили. И после недавнего перевода стрелок разница во времени между Стокгольмом и Петербургом стала составлять три часа, а не два как обычно. Казалось бы мелочь, но я на своём опыте убедился, что эти три часа — это то пороговое значение, после которого эту разницу начинаешь замечать. Если раньше я при пересечении границы лишь переводил часы, и этим вся "адаптация" к новому часовому поясу исчерпывалась, то теперь мне натурально приходится восстанавливать режим сна. Ведь в Стокгольме я зачастую ложусь в час ночи. Это совершенно нормально: времени сна вполне хватает, чтобы к восьми утра выспаться. Но ведь час ночи в Стокгольме это ЧЕТЫРЕ часа утра в Питере! А вот ложиться в четыре утра — это уже не нормально. Но ничего не поделаешь, организм за три недели командировки привык к новому расписанию, и теперь, после возвращения в Питер надо приучать организм к питерскому времени по новой. Собственно, именно с связи с изложенной проблемой я и пишу сейчас (1:48 по Москве) в блог вместо того, чтобы видеть n-дцатый сон.

Терминатор грядёт

07.11.2011 Понедельник 00:25

Посмотрел я это видео и стало мне немного страшновато. Вот это неуклюжее металлическое, с трудом передвигающееся создание — ведь это же предвестник терминатора. Ну, если и не терминатора, то, как минимум, человекоподобного робота. Нет никаких сомнений, что эта сырая технология будет совершенствоваться, движения робота будут всё больше походить на человеческие, пока не станут выглядеть полностью естественными. Шум работающих механизмов будет становиться всё тише, а их размеры — всё меньше, освобождая место для сопутствующей электроники, а также оболочки из современных синтетических материалов, делающих машину похожей на человека. Если ещё вспомнить мой

пост про моделирование человеческого мозга, то начинаешь понимать, что фантастика не так далека от реальности, и что будущее не так далеко как кажется.

Я вспоминал эти слова из бессмертного "Терминатора" когда смотрел это видео:

Alright. Listen. The Terminator's an infiltration unit. Part man, part machine. Underneath, it's a hyperalloy combat chassis, mircoprocessor-controlled, fully armored. Very tough... But outside, it's living human tissue. Flesh, skin, hair...blood. Grown for the cyborgs. The 600 series had rubber skin. We spotted them easy. But these are new. They look human. Sweat, bad breath, everything. Very hard to spot.(c) Терминатор

Вообще, по моим наблюдениям, фантастика зачастую не столько предвидит будущее, сколько задаёт направление инженерной и научной мысли. Ведь, сто пудов, люди, которые сейчас занимаются подобной робототехникой, в подростковом возрасте смотрели "Терминатор" и записали себе эту идею на подкорку. Результаты чего мы теперь и наблюдаем.

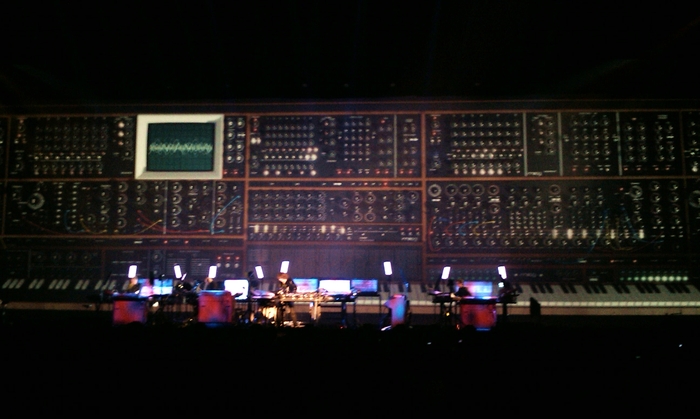

Жарр-2011

06.11.2011 Воскресенье 17:25

Фотки с концертов Жарра, на которых я недавно побывал. 20 октября - в Санкт-Петербурге, 25 октября — в Стокгольме. В основном это фотки с стокгольмского концерта, так как на нём я сидел ближе к сцене. Но есть и пара питерских.

Эти фотки — лучшее, что удалось наскрести из отснятого материала. Всё остальное, а это процентов восемьдесят, близко к тому, что можно назвать отстоем. Что и неудивительно — всё снято на мобильник.

Читать дальше...

Читать дальше...

И снова Жарр!

25.10.2011 Вторник 21:06

Завидуйте мне, о люди! Пять дней назад я побывал на концерте Жана-Мишеля Жарра в Петербурге и получил автограф, сделанный лично рукой маэстро! А сейчас я нахожусь в Стокгольме и через полчаса снова иду на концерт Жарра! Это будет пятый концерт Жарра, посещённый мной. Предыдущие четыре проводились в Москве (1997), Осло (2009) и Петербурге (2008 и 2011). Я счастлив!

UPD. Только что вернулся. Концерт был, в общем-то, точной копией питерского. Трек-лист, насколько я помню питерский концерт, был идентичный. Все световые эффекты, всё сопровождающее видео — то же самое. Всё отличие концерта заключалось в замене слова "Петербург" в речи Жарра на "Стокгольм". Ну и забавный переводчик отсутствовал. :) И зрителей было меньше примерно в два раза. Представьте себе Ледовый (в Питере), который посередине разделили на две части, и концерт провели в одной из половин.

Everquest и Россия

17.10.2011 Понедельник 22:35

The BBC reported that in 2002 work done by Edward Castronova showed that Everquest was the 77th richest country in the world, sandwiched between Russia and BulgariaХа! Тут написано, что MMORPG Everquest, если вселенную этой игры рассматривать как страну со своей валютой, является 77-ой страной по богатству страной в мире и находится в списке стран между Россией и Болгарией! Неужели это правда. Неужели Россия настолько небогата, что её обогнала компьютерная игра? Сравнение стало возможным потому, что артефактами Everquest ведётся торговля в реальной жизни за реальные деньги, что дало возможность вычислить курс обмена игровой валюты к реальным валютам.

Танчики

17.10.2011 Понедельник 02:48

Говорил я себе — никогда не играй, Эскейпер, в MMOG. Ибо это есть наркотик в программном обличьи. Я читал душещипательные рассказы о том, как из-за увлечения многопользовательскими играми люди теряют семью и работу. Впрочем, пару лет назад я попробовал поиграть в WoW, и меня как-то совсем не зацепило. Я подумал, что не так страшен чёрт как его малюют. Но вот на днях я за каким-то ... щёлкнул на рекламный баннер игры "Танки Онлайн".

Танки Онлайн — это многопользовательская игра российского производства, в которой каждый игрок управляет танком. Изображение трёхмерное, точка зрения — чуть позади и выше собственного танка. Задача простая — замочить всех (с некоторыми вариациями). По мере приобретения опыта игры, игрок получает всё более высокие военные звания — от рядового до маршала. На получаемые за успехи в боях игровые деньги можно покупать новые танки и вооружение. Также можно покупать всё это за реальные деньги, избавляя себя от необходимости "прокачивать" танк днями и неделями "естественным образом".

В тот день я лёг спать в четыре утра, когда уже не было сил больше играть. В следующий — в три. Дальше примерно так же. Эта игруха затягивает с первых минут игры. В ней всё тонко продумано с той целью, чтобы удержать игрока за компом как можно дольше. Чтобы начать играть нужно нажать ровно одну кнопку в браузере! Не надо ничего устанавливать на комп, не надо регистрироваться, не надо устанавливать какие-то настройки. Просто приходишь на сайт, нажимаешь кнопку "Начать игру" и оказываешься на поле боя. Гениально!

За игрой в танки часы пролетают словно минуты. Что самое ужасное, это то, что проведённое таким образом время — это совершенно тупое, бессмысленное времяпрепровождение. Ибо ничего эта игра (как, наверное, и любая MMOG) ни уму, ни сердцу не даёт. Человек превращается в придаток компьютера, выполняя совершенно однообразные примитивные действия часами.

В общем и целом, я думаю, что MMOG — это довольно серьёзная проблема. Игра должна чему-то обучать и как-то развивать игрока, тогда в ней есть смысл. А эти MMOG'и совершенно бессмысленны. С другой стороны, феномен притягательности этих игр довольно интересен и нуждается в изучении. Мне кажется, что тот, кто придумал первую MMOG, построенную на повышении рейтинга и связанным с этим повышением открытием новых игровых возможностней, по сути обнаружил некий fundamental flaw (фундаментальный изъян) в функционировании человеческой психологии, позволяющий делать из людей зомби. Надо отвлечь массы от проблем реальной жизни — посади их играть в MMOG!

Туманность Калифорния

09.10.2011 Воскресенье 04:24

Взято из контакта. "Туманность Калифорния в созвездии Персея. Canon 500D, чувствительность ISO 12800, сложение из 60 кадров по 30 сек."

Когда я вижу такие фотки, которые любители снимают самостоятельно, мне всё время начинает хотеться тоже заняться астрономической фотографией.

Расстояние до объекта — 1000 световых лет (1/100 диаметра нашей Галактики).

P.S. А туманность так называется потому что по форме напоминает очертания одноимённого американского штата.

Как я поступал в Политех

09.10.2011 Воскресенье 03:52

Я уже пару раз натыкался в ЖЖ на посты, в которых авторы вспоминают о том, как они поступали в институт/университет. По-моему, тема интересная. Напишу об этом и я. Мемуары, такскать.

Я поступал в самом начале лихих девяностых, в 1991-ом году, в год путча. Решение поступать в Политех (другие названия — ЛПИ, ЛГТУ, СПбГТУ, а ныне — СПбГПУ) было принято легко и непринуждённо: во-первых, в нашей школе Политех организовал специальный учебный курс по программированию на Фортране (ах этот ужасающий, но в то же время дисциплинирующий Фортран!), во-вторых, этот институт располагался в двух остановках на метро от моего дома. Ну и наконец, Политех - крупнейший технический ВУЗ города, а к моменту окончания школы я уже понял, что быть мне программистом-паразитом и никем иным.

Для подстраховки я также подал документы в Военмех. Благо тогда позволялось поступать одновременно в несколько в ВУЗ'ов. Не знаю, как дела с этим обстоят сейчас.

Поступление в Политех включало в себя три экзамена - письменная математика, устная физика и сочинение. А надо сказать, что за два года до поступления мы с родителями вернулись из Североморска, где прожили четыре года. Североморск безусловно прекрасный город, но только приехав оттуда в Питер и поступив в самую обычную питерскую школу (правда, в класс с физико-математическим уклоном) я понял, что очень сильно не дотягиваю до уровня местных школьников. Будучи в Североморске отличником по математике, химии и немецкому в Питере я скатился на слабенькие тройки даже по этим предметам, а про другие и говорить нечего. Впрочем, с немецким всё было всё-таки не так плохо.

А ещё в последнем классе появилась астрономия. Её у нас вела та же учительница, которая вела географию. По которой я, как и по большинству остальных предметов имел твёрдую тройку с минусом. А с астрономией, надо сказать, как и со всем, что связано с космосом, я дружил практически с самого начала своего осознанного существования и знал о ней существенно больше того, что предусмотрено школьной программой. Единственная в моей жизни пятёрка с плюсом была получена мной в третьем классе по предмету "Природоведение", на котором (не помню уже, по какому поводу) я рассказал в деталях устройство Солнечной системы. Так вот, каково же было удивление географички, когда Escaper, с трудом дотягивающий до тройки по географии, вдруг стал отличником по астрономии!

Но всё-таки, подготовка моя перед поступлением была довольно слабая. Результат сказался на результатах экзаменов. Точнее, одного из экзаменов — по физике. Я был подготовлен очень посредственно, и будучи не уверен в своих силах заготовил шпаргалки. Коими успешно и воспользовался. Отвечал я какому-то молоденькому ассистенту профессора (видимо, аспирант; правда, тогда я таких умных слов ещё не знал), и этот ассистент остался весьма доволен моим ответом (ещё бы, отвечал как по написанному; впрочем, почему "как"?). Проблема, однако, состояла в том, что к билету прилагалась задача ("задача принёмм"). А задачу-то в шпаргалку не напишешь. И вот на задаче я погорел. Помню, она была довольно простая — на механику. Какие-то блоки, один другой куда-то тянет, надо что-то там рассчитать. В общем, фигня на постном масле. Но у меня в тот момент было настолько фигово с физикой, что... В общем, экзаменатор мой долго сокрушался, что, мол, "Как же так, вы так хорошо ответили вопросы билета, и такой досадный затык на задаче. Ну, подумайте ещё. Подумали? Всё равно не решили? Очень жаль. Очень. Ну, ничего не могу поделать, только тройка".

Зато второй экзамен — математика — меня спас. Я помню, что, несмотря на все сложности, я всё-таки смог сносно подготовиться к экзамену и реально понять некоторые вещи, которые до того не понимал. Всякие там графики синусов и косинусов, корни функций, области определения и тому подобное — весь этот пазл как-то неожиданно сложился и стал понятным и логичным. В результате напряжённого вороченья извилинами в течение часа я успешно решил все задачи на экзамене и получил честно заработанную "отлично".

И кстати, вспоминается один любопытный момент, связанный с этим экзаменом. Я действительно серьёзно озаботился вопросом сдачи математики на максимально высокую оценку и последнюю неделю перед экзаменом был предельно поглощён подготовкой. Решал задачки, читал методички, штудировал учебники и т.д. И вот во время этих напряжённых интеллектуальных усилий у меня в голове начала крутиться какая-то мелодия. Я напевал её про себя (а иногда и вслух) днём и ночью. Причём я ничего не мог с собой поделать — мелодия эта жила в моей голове самостоятельно, не спрашивая моего согласия. И она меня, признаться, под конец так утомила, что я жаждал от неё избавиться, но не мог. И вот ровно в тот момент когда я вышел из аудитории после экзамена, мелодия эта навсегда покинула мой мозг и больше его не посещала. Сейчас я уже не помню, что именно это было. Какая-то попсовая мелодия, но какая именно — тайна, покрытая мраком. Музыка эта оставила меня вместе с интеллектуальным напряжением. И слава богу. Но феномен сознания это довольно интересный, по-моему.

Сочинение я написал. Написал на "зачёт". Там была система "зачёт-незачёт". Наверное, надо было сильно постараться, чтобы не поступить в технический ВУЗ из-за сочинения. В итоге, я набрал в сумме восемь баллов, и это был пропускной бал на мой факультет (Отраслевой факультет автоматики, вычислительной техники и радиоэлектроники, ОФАВТиРЭ). На следующий год пропускной бал увеличился до девяти, так что я, можно сказать, проскочил на гребне волны — то, что я в дальнейшем проделывал не раз, да и сейчас случается.  Я не партнёр, я — халявщик.

Я не партнёр, я — халявщик.

А в Военмех я, кстати, вроде бы НЕ поступил. "Вроде бы" — потому что я не уверен, ибо поступив в Политех совершенно перестал интересоваться Военмехом и только смутно припоминаю, что набрал меньше пропускного балла, но что была возможность подать какую-то апелляцию. Помню, что экзамены по физике и математике оба были письменные и довольно простые, но я почему-то тупил и решил не все задачи. Ещё помню, что в Военмехе писал сочинение на свободную тему, в качестве которой выбрал музыку, и накатал несколько листов дифирамбов Пинк Флойду, которым тогда сильно увлекался.

Помню радость, когда обнаружил своё имя в списке поступивших в Политех.

На самом деле, "с высоты теперешнего опыта" я могу сказать, что подготовка по программированию на нашем факультете была весьма слабенькая. Многие фундаментальные (и не очень фундаментальные, но, всё равно, полезные) концепции программирования были совершенно исключены из рассмотрения (шаблоны проектирования, параллельные вычисления, цикл разработки программного обеспечения, алгоритмы поиска и сортировки — just to name a few). Надеюсь, сейчас дело с этим обстоит получше.

Поступлением в институт приключения не закончились. Надо было удержаться первые два курса, в течение которых дисциплина "высшая математика" активно применялась сотрудниками факультета для отправления нерадивых студентов в ряды доблестных защитников отечества. Удержаться в институте, особенно с моим подходом к учёбе (учу то, что интересно, а на то, что неинтересно, забиваю болт), было весьма непросто. Но это уже совсем другая история.