Ледяной океан на Европе, спутнике Юпитера...

09.04.2016 Суббота 10:34

... выглядит, наверное, как-то так. А пока что это "всего лишь" Финский залив в районе Зеленогорска в тумане неделю назад.

Ещё...

Метро 2033

07.04.2016 Четверг 06:56

Прочитал роман "Метро 2033" (Дмитрий Глуховский, 2005). Постапокалиптический сценарий про жизнь, уцелевшую в московском метро после глобальной ядерной войны. Понравился и экшн и совершенно неожиданный поворот в конце.

Постапокалиптика — это вообще "мой" жанр. Дикая, неразумная природа, предъявляющая свои права на планету, отобранную у неё человечеством, которое оказалось не достаточно разумным, чтобы не уничтожить само себя — меня всегда интересовал этот сценарий. Это выглядит как очищение. Как первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи после урагана...

Впрочем, "Метро 2033" не совсем об этом. Про "очищение" тут говорить не приходится. Напротив, мир заражён радиацией и вместо того, чтобы возвращаться к своим истокам, необратимо изменяется, выходя на новый, непредсказуемый виток своего развития. На поверхности живут разнообразные мутанты, в которых трудно узнать потомков жителей довоенного мира. А уцелевшие люди ютятся в бункерах, подземельях, тоннелях и станциях метро крупных городов — везде, где есть спасение от губительной радиации.

Очень понравилось, что в книге есть не только экшн, но и смысловая составляющая — без неё книга была бы неглубокой. Вообще, для дебюта — а это первый роман автора — имхо, очень неплохо.

Обратили на себя внимание несколько технических неувязок. Автор населил метро несколькими десятками тысяч человек. В московском метро сейчас двести станций. И, в принципе, через него проходят миллионы человек в сутки. Но одно дело использовать метро исключительно для проезда, другое — в нём жить. В принципе, можно представить, что на каждой станции живёт около двухсот человек. Это даёт нам сорок тысяч жителей метро. Что соответствует сюжету книги. Но, по-моему, такое количество людей оставляет каждому слишком мало жизненного пространства. Одно дело — переждать в таком бункере самый критический период в течение недели или двух, другое — жить там десятилетиями (как по сценарию книги). И ведь помимо жизненного пространства нужно отводить площади под прочие сопутствующие задачи. Ну под разведение домашних животных, например. Или на плантации грибов, которыми они там питаются. Вообще, учитывая радиоактивную заражённость поверхности, мир метро можно считать замкнутой системой, и чтобы успешно существовать в течение длительного времени, после того как проедены все продовольственные запасы, оставшиеся от цивилизации, эта система должна представлять из себя полноценную биосферу, способную поддерживать своё существование. Что в условиях ограниченной территории метро и отсутствия солнечного света, представляется трудноосуществимым.

В книге только мельком затрагивается проблема удаления отходов жизнедеятельности человека. А тем не менее, я думаю, эта проблема очень быстро стала бы в замкнутом метро основной. Куда девать... эм... испражнения и прочие канализационные отходы десятков тысяч человек? В отсутствие эффективной вентиляции всё выжившее человечество, имхо, задохнулось бы от запахов собственных испражнений в течение месяца.

Валюта в метро — патроны для АК-47. Интересно, откуда они берутся? За пару десятков лет, прошедших с момента катастрофы, все запасы должны были бы исчерпаться. Особенно учитывая постоянные конфликты людей друг с другом и с мутантами. Значит, боеприпасы кто-то где-то производит? Об этом в книге умалчивается.

Это лишь то, что без раздумий приходит в голову. Не сомневаюсь — если тщательно проанализировать, найдётся ещё масса логических проблем. Не зря, наверное, начальник московского метро, по признанию самого автора произведения, назвал книгу антинаучной.

И тем не менее, читается с интересом.

Кстати, книга, помимо своих двух авторских продолжений, породила целую вселенную "Метро 2033", в создании которой принимают участие разные авторы, в том числе зарубежные. Действие в этих книгах происходит в разных городах России и мира. Когда я читал "Метро 2033", меня не раз посещала мысль, что было бы здорово почитать что-то подобное про питерское метро. Сюжет, происходящий в антураже знакомых мне станций, было бы читать ещё интереснее. И такие книги есть — написанные не автором исходного романа, но есть. Возможно, попробую начать парочку книжек про Питер.

Правила безопасного вождения от меня

02.04.2016 Суббота 18:01

Недавно я осознал, что мой стаж вождения автомобиля, если считать с момента первого получения прав, недавно превысил двадцать лет. Ещё я осознал, что за эти двадцать лет у меня не было ни одного ДТП. Три раза тьфу. Ну, во всяком случае я ни разу не касался своей машиной других автомобилей на скорости, превышающей 1 км/ч. Было за это время несколько неприятных, потенциально опасных ситуаций, которые могли закончиться плохо, но слава богу, всё всегда заканчивалось без аварий. В то же время, такие ситуации — бесценный опыт, из которого я делал выводы, влияющие на стиль моего вождения.

Я подумал, что по теории вероятностей отсутствие ДТП в течение двадцати лет не может быть объяснено простым везением. Наверное, это показатель того, что что-то я всё-таки делаю правильно. Поэтому, ни разу не претендуя на роль учителя, я решил поделиться в этом посте своими привычками и правилами, которых я придерживаюсь в вождении. Если кто-то, прочитав это, сделает свою езду более безопасной, я буду очень рад.

Ещё хочу сказать, что ПДД — это, конечно, хорошо, и соблюдать их по возможности нужно. Но их неукоснительное соблюдение не гарантирует, на мой взгляд, безаварийной езды. Собственно, мой собственный стиль вождения всегда был далёк от того, чтобы его можно было ассоциировать с полным соблюдением Правил. Особенно по молодости. В своё время я оплатил свою щедрую долю штрафов за превышение скорости и прочие безобразия. Первый штраф (причём с отбиранием прав) я заплатил через год после получения прав.

Итак.

Правило 1. Это правило даже и не правило, а жёсткая психологическая установка, которой я придерживаюсь почти что с первого дня вождения. Заключается она в том, что я в своей голове не допускаю никакой возможности ДТП. Оно просто не может случиться со мной. Ни при каких обстоятельствах. Как оно получится в реальности — другой вопрос, но в моей голове я думаю так и никак иначе. Это моё правило — оно в противовес странной тенденции, которую я постоянно наблюдаю у других водителей. А именно их фраза — "вот и моё первоё ДТП", произнесённая после того, как оно случилось. Я слышал её много раз. Эта фраза говорит многое о том, что было у человека в голове до того, как оно произошло. Он допускал возможность аварии и был психологически готов к этому. Возможно, он даже ждал, когда это случится. Потому что есть вредное и неверное, но распространённое мнение, что ДТП в течение жизни случается хотя бы раз с каждым. Очень важно не готовить себя психологически к тому, что это когда-нибудь произойдёт. Подсознание — очень мощная вещь, и не надо программировать его на что-то нежелательное.

Правило 2. Ещё одно скорее не правило, а тоже психологическая установка. Имхо, многие ДТП происходят из-за того, что люди ставят своей целью не не попасть в аварию, а... оказаться правым с точки зрения правил в случае аварии. Очень опасный ход мыслей. "Дай дорогу дураку" — золотое правило. Пусть ты сто раз прав, но при этом тебе пришлось "унизительно" уступить дорогу нарушителю, хаму и быдлу, но... цель достигнута — ДТП удалось избежать. Все остальные соображения, как говорится, вторичны.

Правило 3. Перейдём к более практическим моментам. Человеческое внимание в ситуациях, требующих много этого внимания, работает не совсем так, как в обычной обстановке. А именно, возникает "фокус внимания", то есть мозг эффективно обрабатывает только небольшое место в поле зрения — то, куда в настоящий момент смотрят глаза. То, что происходит на периферии, может легко избежать внимания сознания. Поэтому. У меня есть привычка не полагаться на периферийное зрение, а последовательно сканировать глазами всю интересующую часть обстановки на дороге. Это занимает долю секунды, на самом деле, но проблему с тем, что можно что-то не заметить, устраняет. Ну и, естественно, надо правильно оценивать то, какая именно часть поля зрения в настоящий момент достойна внимания. Если, например, поворачиваешь налево со второстепенной дороги на главную, смотреть надо почти что во все стороны. И не взгляд влево — взгляд вправо, а постепенно поворачивая голову нужно просканировать всё поле зрения — в этом суть этого правила. И оно, кстати, родилось в результате некоторых неприятных ситуаций, случавшихся на заре моей водительской карьеры. Когда я, не заметив что-то приближающееся вне фокуса внимания, не попадал в ДТП только благодаря хорошей реакции другого водителя.

Читать дальше...

Теракты в новостях

28.03.2016 Понедельник 13:17

Удивительно. Когда неделю назад произошли теракты в Брюсселе, в которых погибло 34 человека, главные страницы всех новостных сайтов пестрели заголовками об этом. Интересно, многие ли в курсе что сегодня ночью произошёл теракт в Пакистане, в котором погибло 69 человек, из них 23 — дети. При этом на сайтах новостей информация об этом событии, мягко говоря, не афишируется. Какая-то странная избирательность у новостных компаний.

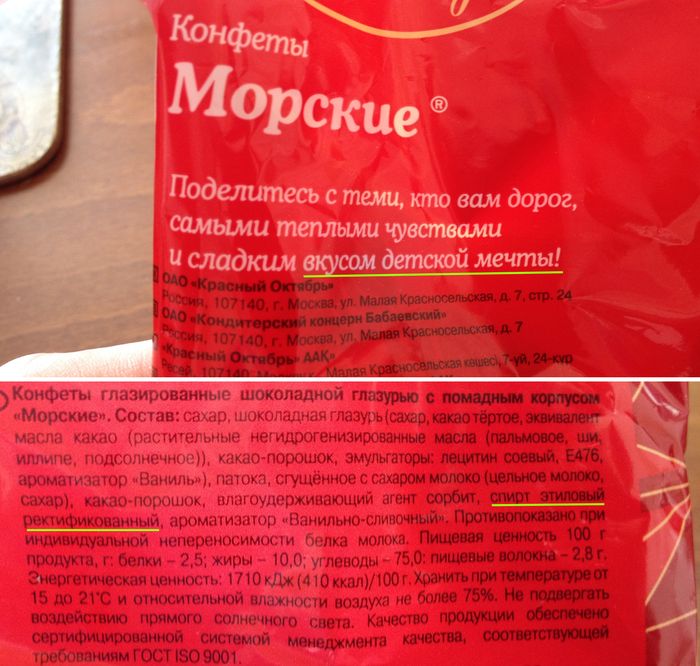

Вкус детской мечты

26.03.2016 Суббота 14:59

Необычные у кого-то были мечты в детстве... Мне аж в нос шибануло.

Вот

тут что-то подобное я уже фоткал.

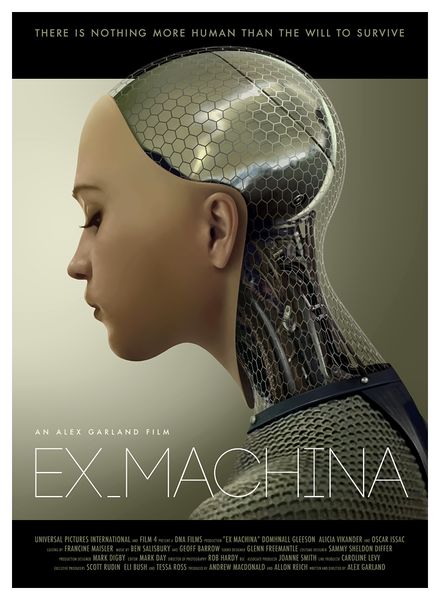

Ex Machina

26.03.2016 Суббота 12:57

Посмотрел фильм "Ex Machina" (2015, в русском прокате — "Из машины"). На самом деле, классный фильм. Он про робота, поведение которого практически неотличимо от поведения человека. Его создатель хочет провести тест Тьюринга. На самом деле, это ни фига не тест Тьюринга — так как тестирующий робота знает, что перед ним — робот. Скорее, это тест следующего уровня — сможет ли крайне продвинутый искуственный интеллект... перехитрить человека в психологической игре. По-моему, просто прекрасная затея. Заставляет вспомнить появляющиеся в последние годы пророчества о так называемой "

технологической сингулярности" (которая по разным оценкам должна наступить в период между 2016 и 2045 годом). Снято в духе "Соляриса" — действие происходит на уединённом горном ранчо. Действующих героев всего четыре. Прекрасное звуковое сопровождение!

Редкие питерские бегуны

22.03.2016 Вторник 19:19

Вчера первый раз после приезда осуществил небольшую пробежку рядом с домом. Вообще, хочу отметить разительное отличие, просто бросающееся в глаза любому, кто приезжает из Бостона в Петербург. В Петербурге практически нет бегунов на улицах. За три недели я видел лишь двоих. В то время как в Бостоне бегают просто все! Весь город бегает, целиком. Группами и по одиночке, стар и млад, в дождь и снег, не говоря уже про хорошую погоду. Выйти в Бостоне днём на улицу и в течение двух минут не увидеть ни одного бегуна просто невозможно. Удивительная разница, вообще. Не в пользу Петербурга.

Концептуальный космос

18.03.2016 Пятница 05:29

Классная картинка концептуального дизайна игрового мира Elite: Dangerous. По мне так очень круто. А если ещё и в 3D, мм... Только если это действительно будет рендериться в игре в режиме реального времени, трудно даже представить, какая будет нужна производительность, чтобы это не тормозило. Впрочем, лет тридцать назад современная компьютерная графика тоже не казалась реальной.

Временно недоступен

18.03.2016 Пятница 05:22

Посмотрел российский сериал "Временно недоступен". В главной роли — Сергей Безруков. Также из известных актёров в картине участвует Дмитрий Дюжев. По-моему, так очень даже. Этакая криминально-лирическая комедия. На (вечно) актуальную для России тему — про коррупцию. Смотрится легко и с большим интересом.

Затравка в том, что мелкий чиновник-коррупционер (Безруков) волей обстоятельств оказывается в мундире майора Следственного комитета России и вынужден расследовать дела о коррупции.

Это в городе тепло и сыро...

14.03.2016 Понедельник 03:59

А за городом зима, зима, зима!

Да здравствует плюразлизм! или как я пообщался с evo_lutio

13.03.2016 Воскресенье 06:24

Почитываю иногда на досуге топ ЖЖ, в который попадают так называемые "топ-блогеры", то есть блогеры, которых читает наибольшее количество народа. В частности, заинтересовал меня в последнее время автор evo_lutio. Женщина пишет о психологии отношений, пишет довольно интересно и даже отчасти открыла мне глаза на некоторые вопросы. Но в её блоге довольно странные правила.

Комментирование разрешено только взаимным друзьям. В принципе, это не страшно, так как в друзья она, в принципе, добавляет — надо только попросить об этом её в привате. Хуже другое. Она не приемлет абсолютно никакой критики собственных воззрений. Вот фрагмент правил её блога:

Пожалуйста, не задавайте мне вообще никакие вопросы в комментариях, даже риторические. ... Прошу вас, не дискутируйте со мной, нет времени и желания переубеждать. Это не школа, я никого не обучаю. Это просто мой блог, где я выкладываю разные тексты. Можно дополнять своими мыслями и примерами, если они не противоречат посту. Интересным комментариям я рада. Комментаторов мне нужно мало и лишь те, с которыми у меня - единомыслие. Такой формат блога. Проявите понимание, пожалуйста. Свое несогласие выразите у себя в блогах, пожалуйста.Извольте, излагаю.

На самом деле, я считаю такие правила бессмысленными. Точнее, бессмысленным считаю разрешать комментарии при таком отношении к ним. Если запретить любую критику взглядов автора, что останется в комментах? Дифирамбы. Максимум — что-то, подтверждающее или дополняющее эти взгляды. Это что, удовлетворение каких-то комплексов? Положительной связи мало в реальной жизни? По мне так при таком раскладе честнее комментарии просто закрыть.

В моём блоге всегда было разрешено комментирование всем желающим, практически никогда не удалялись (корректные) комментарии. В лучшие времена моего блога (лет семь назад) в нём велись весьма горячие дискуссии. Всегда приветствовалась критика моих взглядов. Хотя, признаюсь, иногда её очень трудно принимать спокойно.

Когда человек не приемлет критику, объяснений этому может быть, на мой взгляд, всего два. Либо он боится не суметь в результате дискуссии защитить свою точку зрения и оказаться неправым. Либо априори считает, что знает истину (с большой буквы "И"), и поэтому незачем тратить время на разъяснение невеждам их заблуждений. В обоих случаях ситуация для автора нездоровая. Потому что, во-первых, ошибаться — это нормально, ошибаются все, бояться этого не надо. Во-вторых, истину с большой буквы "И" не знает никто.

На самом деле, я нахожусь в некотором замешательстве. Потому что, в целом, evo_lutio выглядит совершенно здравомыслящим, логичным человеком, весьма подкованным в психологии. И предположить наличие у неё психологических комплексов, которые находят удовлетворение в блоге, довольно трудно. Но, с другой стороны, я не знаю, как ещё можно объяснить ситуацию с комментариями. Буду рад если кто-то выдвинет альтернативную версию.

Короче говоря. Перейдём к практическим примерам. Некоторое время беззвучно читая блог evo_lutio, я в конце концов решил попроситься в друзья, дабы иметь возможность комментировать. Был добавлен в друзья и ещё через пару недель написал свои первые пару комментов. Вот к этому посту:

Письмо: "Жуткая книга!"

Они же оказались последними, ибо я был немедленно забанен.

Признаюсь, я знал, что нарушаю правила. Ибо дискутирую, выражаю несогласие и не являюсь единомышленником. Однако шёл на это нарушение сознательно, ибо, как написано выше, считаю конформистскую политику комментирования бессмысленной. Я подумал — либо я смогу дискутировать и полемезировать с автором, либо с лёгким сердцем окажусь в числе удалённых из друзей и лишённых возможности комментировать.

Случилось второе. Сразу по прочтении автором, мои комментарии были удалены, а я исключён из друзей.

К счастью, я успел сохранить текст своих комментариев и привожу их здесь для истории. Вот они:

Конечно, окружающая среда воздействует на человека и меняет его. Но это отличается от ситуации когда в твоей жизни появляется кто-то конкретный, кто хочет влиять конкретно на тебя. Мне кажется, именно этого боится автор письма. И на мой взгляд, это совершенно оправдано. Эволюционно. Продолжу аналогию с рыбой. Когда рыба плывёт по течению, вокруг неё всё меняется - водные течения возникают и пропадают, другие рыбы мимо проплывают, тина всякая плавает. Это всё оказывает влияние на рыбу, на её поведение. В то же время, всё это воздействие не направлено напрямую на нашу конкретную рыбу. Оно безлично и воздействие её обезличено. Но вдруг появляется некое воздействие, которое, во-первых, персонализировано, во-вторых, имеет явно выраженную тенденцию влиять именно на эту конкретную рыбу. Совершенно очевидно, что в мире дикой природы такое воздействие априори будет воспринято как опасное, и реакция рыбы будет - принять все возможные меры для устранения потенциальной опасности, если только не станет очевидным, что опасность отсутствует.

Вот мне кажется, что точно такой же механизм заставляет людей бояться других людей, которые пытаются активно менять их жизнь. За миллионы лет эволюции природа научила нас всех - живых существ - бояться чрезмерного интереса к своей персоне.

Я понимаю, что на всё это можно возразить, что люди - не рыбы. Мы разумны, и у нас есть более изощрённые механизмы оценки степени опасности. Но, во-первых, я просто попытался объяснить источник страха, который мы видим в исходном письме. Во-вторых, мне кажется, не стоит недооценивать инстинкты. У их существования есть совершенно реальные объективные причины. В данном случае это - низкая вероятность подлинного альтруизма. Если вами кто-то пристально интересуется, как правило у этого интереса действительно есть корыстная цель. Такие герои как Звягинцев в реальной жизни, мне кажется, просто не существуют (книгу не читал). Если бы тот же Звягинцев помогал людям за деньги и с их согласия, тогда отношение к нему было бы совсем другим, ибо тут всё встаёт на свои места. Есть интерес и есть причина этого интереса - корысть. Соответственно, инстинкт самосохранения не включается. А когда причина интереса непонятна, включается триггер "опасность".

А с инстинктами, кстати, бороться очень трудно. Они сидят глубже чем разум.И второй коммент:

> Но ни одна книжка в мире не может научить хищничеству ... Как вы думаете, почему не может?

А можно не согласиться? Хищничество (если я правильно понимаю термин) - это улучшение собственной ситуации за счёт ситуации другого человека. Проведение линии между тем, что можно делать для улучшения собственной ситуации, и что нельзя, - вопрос морали. Ну окей, изменить мораль одной книжкой действительно вряд ли получится, но, в принципе-то, мораль формируется окружающей средой. И если предположить теоретическое целенаправленное воздействие, заставляющее человека изменить взгляд на эти вопросы, то, наверное, вполне можно сделать из жертвы хищника и наоборот.Да здравствует плюразлизм!